Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Leib und Seele

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

- Leib und Seele

Verstünde man die Bezeichnung 'Psychologie' in ihrem engen wörtlichen Bedeutungsumfang, so dürfte in keinem Lehrbuch der so etikettierten Wissenschaft ein Kapitel fehlen, welches den Leser in die verschiedenen Ansichten über das Verhältnis von 'Leib' und 'Seele' einführt; tatsächlich ist die Situation aber eine andere:

Mit dem Hinweis, die Psychologie sei eine auf Experiment und Beobachtung gegründete Wissenschaft, wird diese Diskussion mehr oder minder stillschweigend aus dem Problembereich der Psychologie hinauskatapultiert. Die publikumswirksame Vorsilbe 'Psy' ist somit nur noch als ein Relikt aus Gründerzeiten zu betrachten; eine Charakterisierung als 'normative Demoskopie' etwa würde der Substanz des Unternehmens eher gerecht werden als 'Psychologie'.

Tatsächlich ist eine Diskussion des Leib-Seele-Problem eine Aufgabe, der man nicht mit einigen Zeilen gerecht werden kann. Die Arbeiten des Wissenschaftstheoretikers Mario BUNGE[1][2] zeigen dies in aller Prägnanz: Nicht weniger als zehn (!) konkurrierende Perspektiven lassen sich voneinander unterscheiden.

Ich habe deshalb die Methode der Elimination gewählt, um zu einer Perspektive zu gelangen, d.h. von den zehn Theorien werden durch Anwendung geeigneter Bedingungen diejenigen herausgefunden, die für meine Zwecke am ehesten brauchbar erscheinen. Bestenfalls bleibt dabei eine, schlimmstenfalls keine der zehn Sichtweisen übrig.

Die Sichtweise des 'Leib-Seele-Problems', die dieser Arbeit zugrundeliegt, soll die eines Monisten sein. Für eine solche Entscheidung existieren bereits eine ganze Anzahl plausibler Argumente.

Donald Olding HEBB[3] beispielsweise führt das pragmatische Argument überhaupt ins Feld, wenn er vorschlägt, die einfachere Annahme eines Monismus der komproduzierteren eines Dualismus als Arbeitshypothese vorzuziehen. Dies entspricht dem Prinzip wissenschaftlicher Ökonomie, einfache Konzepte so lange zu benutzen, bis ihre explikative Potenz erschöpft ist, und sie erst dann durch komplexere zu ersetzen. Daß dies beim Monismus bereits der Fall sei, weist HEBB unter Hinweis auf das eben erst aufkeimende Verstehen der Eigenschaften organisierter Neuronennetze zurück.

Bei der Konstruktion eines Menschenbildes als Grundlage der von ihm entwickelten Gestalt-Therapie betont Frederick PERLS mehrmals die Absurdität des Dualismus und sucht die Gründe seines Enstehens vor allem im Wunschdenken vergangener Generationen:

"Der Aberglaube, sie (Leib & Seele) seien verschiedene Teile, die man zusammensetzen oder auseinandernehmen kann, ist ein Erbe aus Zeiten, in denen der Mensch (voller Schrecken und Widerstreben, den Tod als solchen hinzunehmen) die Phantasievorstellung von Gespenstern und Geistern hervorbrachte, die ewig leben und in den Körper hinein- und wieder herausschlüpfen."[4]

Derartige Überlegungen ließen sich noch viele anstellen. Die Trennung von Leib und Seele als Entitäten erscheint mir bereits vor dem Hintergrund der dargestellten Argumente als unnötig. Eine Diskussion von fünf als 'Dualismen' bezeichneten Standpunkten kann somit entfallen. Zu leisten bleibt eine Klärung des Verhältnisses der beiden Begriffe. Dazu gibt es abermals fünf Ansätze:

- Der 'Panpsychismus' erklärt alle physischen Phänomene zum Produkt der Seele; es gibt danach also nur Mentales (= Seele).

- Der 'neutrale Monismus' betrachtet mentale und physische Phänomene als verschiedene Erscheinungen eines einzigen Wesens.

- Der 'eliminative Materialismus' bestreitet die Existenz jedweder mentaler Vorgänge.

- Für den 'reduktiven Materialismus' (= Physikalismus) sind mentale Prozesse lediglich Abfolgen von Zuständen des Nervensystems.

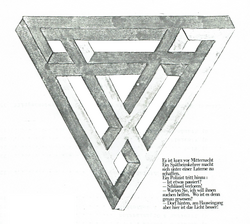

- Eine als 'emergenter[5] Materialismus' bezeichnete Ansicht betrachtet alles Mentale als aus den Wechselwirkungen der Einheiten (=> Neurone) des Gehirns hervorgehend.

Drei Bedingungen besorgen die endgültige Auswahl:

- Materie soll als Grundlage mentaler Phänomene betrachtet werden.

- kein Panpsychismus, und

- kein neutraler Monismus!

- mentale Prozesse werden als existent betrachtet.

- kein Behaviorismus!

- die Erfassung mentaler Vorgänge in physikalischen Termini erscheint prinzipiell als möglich, jedoch nicht durchführbar.

- kein Physikalismus!

Es bleibt der 'emergente Materialismus' als einzige Perspektive, die meinen Forderungen genügt. Seine wesentlichen Merkmale fasse ich in Übereinstimmung mit BUNGE[6] in drei Thesen zusammen:

- Alle mentalen Zustände, Vorgänge und Prozesse sind Zustände von, oder Vorgänge und Prozesse in, den Gehirnen höherer Wirbeltiere ('materialistische These').

- Diese Zustände, Vorgänge und Prozesse besitzen andere ('emerging' s.o.) Qualitäten, als die der zellulären Komponenten des Gehirns ('emergente These').

- Die sogenannten psychophysischen (oder -somatischen) Beziehungen sind Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Subsystemen des Gehirns, bzw. zwischen einigen von ihnen und anderen Komponenten des Organismus ('monistische These').

Damit ist das Verhältnis der Begriffe 'Leib' und 'Seele' hinreichend charakterisiert: Es handelt sich um einen 'emergenten materialistischen Monismus'.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ BUNGE,M. (1980): The Mind-Body-Problem.

- ↑ BUNGE,M. (1982): Scientific Materialism.

- ↑ vgl. HEBB,D.O.: Consider Mind as a Biological Problem. NEUROSCIENCE Vol.6, No.12, 1981, S.2419-2422

- ↑ Perls,F. (1978): Das Ich, der Hunger und die Aggression.

- ↑ Das Konzept der emergenten Eigenschaften oder 'emergents' überträgt die gestaltpsychologische Vorstellung der 'Übersummenhaftigkeit' (vgl. Abschnitt 'Metaphern') auf die Eigenschaften von Objekten im Raum-Zeit-Kontinuum: organisierte Ganzheiten haben Eigenschaften, die bei isolierter Betrachtung ihrer Komponenten nicht erkennbar sind <=> die Eigenschaften des Ganzen sind ungleich der Summe seiner Teileigenschaften!

- ↑ BUNGE,M.: The Mind-Body-Problem, 1980