Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Standortbestimmung

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

- Standortbestimmung

Zweck dieses Kapitels war, den gegenwärtigen Stand der Gedächtnisforschung aus einer historischen Perspektive heraus zu betrachten um den Forschungsgegenstand 'Gedächtnis' in seinem Bedeutungsumfang und den daher möglichen Formen seiner Operationalisierung genauer faßbar zu machen.

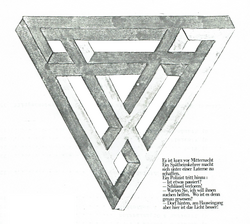

Kompliziert wird dieses Unterfangen durch die Tatsache, daß eine Reihe von Forschungsrichtungen der gegenwärtigen Psychologie aus ganz anderen Disziplinen, etwa aus der Informatik, stammen. Erschwert wird dadurch vor allem eine Bewertung des erfolgten Kenntniszuwachses, da eine Beurteilung der Brauchbarkeit von Gedanken aus anderen Disziplinen nur sehr langsam vorangehen kann (Übersetzen in psychologische Termini -> empirische Überprüfung -> Exhaustion -> Reformulierung -> etc...). Endel TULVING hat in diesem Kontext auf die Unterscheidung von Veränderung und Fortschritt[1] aufmerksam gemacht. Seine Metapher der Gedächtnisforschung ist die eines Baumes, dessen Äste in viele divergierende Richtungen wachsen. Auch er ist mit einer Bewertung des Fortschritts eher vorsichtig und beschränkt sich stattdessen darauf, die fünf wichtigsten Veränderungen zusammenzufassen:

- Der Umfang an psychologischer Forschung ist größer als jemals zuvor. Damit zusammenhängend hat eine explosionsartige Entwicklung von Methoden, Materialien und Techniken stattgefunden. Sollte es einer bestimmten 'kritischen Masse' von Forschern bedürfen um einen gewissen Fortschritt in Gang zu bringen, dann ist diese 'kritische Masse' fast erreicht.

- Der Referenzbereich von Theorien neueren Datums erweist sich als sehr viel größer als der von früherer Ansätze, die meist versuchten einzelne Phänomene isoliert zu betrachten. Dies mag mit einer weniger am unmittelbar Beobachtbaren orientierten Theoriebildung zusammenhängen und zeugt vom gestiegenen Vertrauen der Forscher in ihre theoretischen Konstruktionen.

- Zusätzlich zum klassisch-assoziationistischen Ansatz gibt es jetzt eine Reihe weiterer grundlegender Ansätze. So gibt es den organisationstheoretischen Ansatz, der sich als Neuauflage des Assoziationismus begrifen läßt. Aus der Parallelisierung von Gehirn und Digital-Rechner enstand die informationstheoretische Sichtweise von Gedächtnisprozessen. Das Weglassen der Grenze zwischen Wahrnehmung und Gedächtnis schließlich führte zum 'levels-of-processing'-Ansatz.

- Die Terminologie der Gedächtnisforscher ist vielfältiger geworden. So unterscheidet man gegenüber früher verschiedene Arten von Gedächtnis: Episodisch vs. semantisch; primär vs. sekundär; prozedural vs. deklarativ; episodisch vs. kategorial. Durch diese Unterscheidungen ist es nicht mehr notwendig, daß Daten aus verschiedenen Experimenten widerspruchsfrei sind, sofern sie sich auf verschiedene Gedächtnisarten beziehen.

- Die wichtigste Veränderung im Bereich der Gedächtnisforschung betrifft eine verstärkte Beachtung wissenschafts-theoretischer Probleme. So wird mehr und mehr über die Brauchbarkeit beliebter Gedächtnismetaphern oder die Aussagekraft von Laborexperimenten nachgedacht. Auch das auf der klassischen Mechanik beruhende Menschenbild wird zunehmender Kritik unterzogen. Ansätze, die den System-Charakter eines lebenden Organismus betonen gewinnen immer stärkere Anziehungskraft.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ vgl. Tulving,E.: 'Memory Research: What Kind of Progress?' in: NILSSON,I. (1979), S.23 ff