Wolf-Dieter Batz am 28.6.1984:Wie 2

|

Wolf-Dieter Batz: „Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung“ |

- Wie?

Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich in der Öffentlichkeit Europas ein, aus heutiger Sicht, ganz beträchtlicher Schatz[1] von Vorstellungen über das Gedächtnis angesammelt.

ZEDLER's Großes Lexikon (1732-1750) z.B. beschrieb menschliches Gedächtnis als eine spezielle Fähigkeit menschlichen Denkens Gedanken aufzunehmen %u%n%d% zu behalten. Unterschieden wurde weiter zwischen dem Behalten von Gedanken (Gedähtnis) und der Reproduktion behaltener Gedanken (Erinnerung). Ebenso finden sich Aussagen über die Beziehung zwischen der Güte des Lernens und des Behaltens (ausgedrückt als individuelle Differenzen), die Permanenz des Gedächtnisses über die Lebensspanne, sowie über Bedingungen die das Gedächtnis beeinträchtigen können.

Zum letzten Punkt heißt es z.B., daß man mit einer Erkältung oder nach einer durchzechten Nacht nichts lernen könne, daß ganz allgemein, zuviel Tabak- und Alkoholgenuß sowie ein ausgeprägtes Liebesleben das Gedächtnis ernstlich schädigen könnten, da derlei Aktivitäten den ganzen Körper träge machten.

Als Besonderheit bietet das Lexikon seinen Benutzern noch das Rezept eines 'Gedächtnis-Balsams' aus Rhizinus, Rosmarin, Lavendel, Fingernägeln und anderen Zutaten, der, bei sachgerechter Anwendung natürlich, verlorene Erinnerungen wiederbringt und sogar stärkt.

Spekulationen über die mögliche interne Organisation und die daraus ableitbaren Eigenschaften des Gedächtnisses finden sich schon vor mehr als 2000 Jahren.

Einer der ersten damit befaßten Philosophen war PLATO. Er verglich das Gedächtnis mit einer Wachstafel, wodurch er die Begriffe 'Einprägen' und 'Ablesen' als Funktionen eingeführt hat.

ARISTOTELES übernahm diese Unterscheidung von PLATO und erweiterte sie durch die Idee, daß Erinnerung durch Assoziationen bewirkt werde. Ähnlichkeit, Kontrast und Kontiguität stellte er sich als Determinanten dieser Assoziationen vor.

An dieser Stelle kann ich ohne große Bedenken einen gewaltigen Sprung auf der Zeitachse wagen:

ARISTOTELES Begriff der Assoziationen war für sehr lange zum Zentrum der Aufmerksamkeit geworden ohne daß sich neue Erkenntnisse hinzufügen ließen - der Erkenntnisfortschritt stagnierte.

Im einzelnen bildeten die zwei Fragen nach Plastizität und Klassifikation von Assoziationen die Schwerpunkte der Bemühungen. Mit den ersten Kenntnissen über die Anatomie der Neurone (um 1850) tauchten dann auch die ersten darauf gegründeten Gedächtnis-Theorien auf. Favorisiert wurde daraufhin die Idee 'elementarer' Assoziationen, die nach gewissen Assoziationsgesetzen geknüpft würden und, algebraisch aufsummiert, das Gedächtnis bildeten. Die dafür formulierten Assoziationsgesetze bestanden aus Variationen der Aristotelischen Konzepte von Kontiguität, Kontrast und Ähnlichkeit. Als 'Atomistischer Assoziationismus' sah sich dieser Ansatz Ende des 19. Jahrhunderts vehementer Kritik ausgesetzt da er die Wechselwirkungen zwischen den als diskret angesehenen Assoziationen nicht berücksichtigte, ja sogar negierte.

Daß sich diese Idee überhaupt solange halten konnte, erscheint wenig plausibel wenn man berücksichtigt, daß die Anatomie des Nervengewebes bereits in den ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend aufgeklärt war. Obwohl die Existenz der Synapse und deren Funktionsweise erst in unserem Jahrhundert beschrieben werden konnte, gab es doch Vorstellungen, wonach ein 'Neuron A' seine 'Energie' auf ein 'Neuron B' übertragen kann. Bei dieser Informationslage wäre das Konzept eines den ganzen Körper durchziehenden neuronalen Netzwerks durchaus denk-bar gewesen.

Wie auch immer; die Idee, Gedächtnis sei in einem diffusen Muster neuronaler Aktivität über den ganzen Cortex verbreitet, wurde erstmals 1926 von dem Neurologen Karl Spencer LASHLEY formuliert.

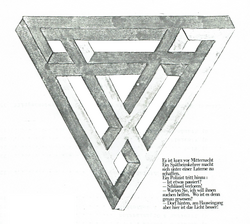

LASHLEYs geistiger Vorreiter auf dem Gebiet der Psychologie war die Schule der GESTALT-Psychologie. Wolfgang KÖHLER, Kurt KOFFKA und Max WERTHEIMER sind gleichzeitig Begründer und prominenteste Vertreter dieses Ansatzes, dessen Ausgangspunkt bei der Untersuchung sogenannter Wahrnehmungstäuschungen liegt. Diese Arbeiten führten direkt zu den Wechselwirkungen zwischen den 'Elementen der Wahrnehmung' die sich für die Gestaltpsychologen nach und nach als das Zentrum der Wahrnehmung entpuppten: Der Wechsel von den 'Undverbindungen' zu den 'Gestalten' war vollzogen, was mit der Formel

"Das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile!"

ausgedrückt wurde.

Konzepte wie die der 'Transponierbarkeit von Gestalten' (Erhaltung der perzipierten Struktur bei Austausch der Elemente: z.B. eine Melodie) und des 'Psychophysiologische Isomorphismus' waren Punkte, die eine neue Vorstellung vom Gedächtnis auf physiologischer Ebene vorbereiteten.

Den Gestaltpsychologen selbst gelang es aber nicht, ihre Vorstellungen auf der neuronalen Ebene zu reformulieren.

Vorläufer LASHLEY's auf dem Gebiet der Neurologie war S.I. FRANZ, mit dem er seit 1917 zusammengearbeitet hatte. Dieser hatte in seinen Untersuchungen herausgefunden, daß gelerntes Verhalten, nach Entfernen beliebiger Teile des Gehirns, nicht plötzlich verschwindet, sondern lediglich von mehr Fehlern begleitet wird.

LASHLEY folgerte daraus, daß die Gedächtnis-'Spur' unmöglich nach dem Muster eines durch Lernen geschalteten (=gebahnten) Reflexbogens organisiert sein kann. Als Konsequenz formulierte er 1926 das Konzept der 'mass action':

Die Vorstellung, Gedächtnis als Spuren[2] der Aktivität von zufällig verzweigten neuronalen Netzen könne die graduelle Löschbarkeit gelernten Verhaltens erklären.[3]

1930 erschien der Aufsatz "Basic neural mechanisms in behavior"[4], in dem LASHLEY die Beziehung zwischen Psychologie und Neurologie einer kritischen Betrachtung unterzog.

So etwa den Trend, trockene und langweilige psychologische Abhandlungen durch das Voranstellen eines neurologischen Teils etwas bunter und interessanter erscheinen zu lassen. Ohne daß zwischen beiden Disziplinen irgendwelche, empirisch begründete Verbindungen gezogen werden könnten tauchten dann Erklärungen der folgenden Art auf:

'Die Überlegenheit verteilten Lernens über massiertes Lernen ist eine Folge des Umstands, daß langsam aufeinanderfolgende Aktionspotentiale (AP) den synaptischen Wiederstand stärker senken als kurzwellige Erregungsübertragungen.'

Es gab damals aber weder Hinweise, daß der synaptische Widerstand variabel sei, noch dafür, daß diese Änderung mit der Anzahl übertragener AP's korrelliert wäre.

Auf einem Symposion der 'Society for Experimental Biology', 1949, faßte LASHLEY die Ergebnisse seiner Arbeit[5] in ein paar prägnanten Statements zusammen:

- Alle Neurone im ZNS sind ständig aktiv;

- sie sind durch eine Art 'algebraische Summation' an allen Aktivitäten beteiligt;

- es gibt keine Neurone, die für spezielle Gedächtnisinhalte reserviert sind.

Dieses Konzept der neuronalen Organisation des Gedächtnisses hat auf eine Vielzahl von Forschern wesentlichen Einfluß ausgeübt: K.H. PRIBRAMs Hologrammtheorie[6] etwa, versucht die Speicherung von Informationen als diffuses Muster plausibel zu machen.

Die Einführung des 'Hologramms' als Modell (Paramorphismus) fuer die Gedächtnis-Spur wiederum, hat stark anregend auf weitere Forscher[7] gewirkt.

Diplomarbeit "Zur Modellbildung in der Gedächtnisforschung" bei Dr. A.Metraux, Prof. HJ Ahrens und Prof. M.Zimmermann

- ↑ Negativ formuliert hieße das: Wir wissen heute nicht viel mehr als etwa I. KANT zu seiner Zeit.

- ↑ Zu unterscheiden ist hier zwischen der speziellen Bedeutung von 'Spur' (Spur <=> Pfad), und der allgemeinen, die i.d.R. für die Relevanz einer Tatsache für eine andere verwendet wird (Spur <=> Hinweis)

- ↑ Eine genaue Ausarbeitung dieser Idee folgte 1929 in der Monographie "Brain mechanisms and intelligence".

- ↑ Psychological Review 37, 1-24

- ↑ 1950 veröffentlicht als: "In search of the engram"

- ↑ K.H. Pribram: Computations and Representations. in: SIMON/SCHOLES (1982): Language, Mind and Brain. S.213-224

- ↑ J.M. Eich (1980): A Composite Holographic Associative Recall Model.